Боль в груди. Эта ЭКГ полностью нормальна? Первый тропонин Т = 32 нг/л. Лечение? Диагноз?

Это было предоставлено Хансом Хельсетом (скоро он начнет учебу в медицинском колледже). С правками и дополнениями Смита и Грауэра: Chest pain. Is this EKG completely Normal? First hs troponin T = 32 ng/L. Management? Diagnosis?

75-летний мужчина с гипертонией и гиперлипидемией был доставлен в отделение неотложной помощи после 1,5 часов боли в груди с рвотой. Парамедики далии 3 дозы сублингвального нитро и 4 таблетки детского аспирина, но это не облегчило боль.

Его жизненные показатели были в норме.

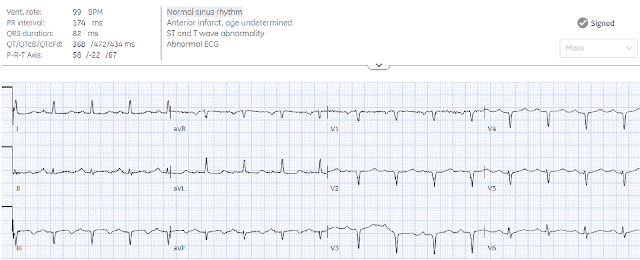

Его ЭКГ в отделении неотложной помощи была записана в 09:04 (с продолжающейся болью в груди):

Имеется синусовый ритм 61 в минуту. Длительность QRS и T, оси и морфология нормальные.

Итак, ДА, это совершенно нормальная ЭКГ.

Для сравнения была доступна старая ЭКГ трехлетней давности:

ЭКГ довольно похожи.

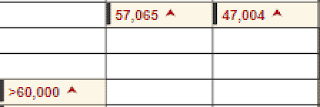

Врач отделения неотложной помощи правильно интерпретировал эту ЭКГ как нормальную. У пациента были нормальные показатели жизнедеятельности и анализы крови, за исключением тропонина Т, который в 09:14 составил 32 нг/л (референсный диапазон 6-15).

_______

Смит: Все просто. У этого пациента боль в груди и необъяснимый повышенный тропонин (повышенный тропонин из-за хронического повреждения миокарда можно было бы объяснить, если бы у пациента была сердечная недостаточность или почечная недостаточность на диализе). (Острое повреждение миокарда НЕ из-за острого инфаркта миокарда можно было бы объяснить такими состояниями, как тромбоэмболия легочной артерии, такоцубо, миокардит и т. д.). Нет ничего, что указывало бы на какой-либо диагноз, совместимый с острым или хроническим повреждением миокарда.

Таким образом, в соответствии с 4-м универсальным определением инфаркта миокарда, независимо от ЭКГ это острый инфаркт миокарда. Это инфаркт миокарда 1-го типа или инфаркт миокарда 2-го типа? (Тип 1 обусловлен ОКС; тип 2 обусловлен несоответствием доставки и предложения). Нет ничего, что указывало бы на несоответствие спроса и предложения при ИМ 2 типа. Доставка: анемия, гипотония, гипоксия. Потребность: тяжелая тахикардия, тяжелая гипертония.

Любой острый инфаркт миокарда 1 типа, сопровождающийся постоянной болью в груди, не поддающейся лечению аспирином и нитроглицерином, требует срочного направления на катетеризацию. Это соответствует рекомендациям ВСЕХ руководств по ИМбпST (РКА ACC/AHA, а также ESC).

Таким образом, пациент должен получить сублингвально или внутривенно болюсно нитроглицерин до точки непереносимости (снижение АД), или пока боль не пройдет. Если боль не проходит, следует активировать катетеризацию.

Вот как это должно работать (2 предыдущих поста):

Из архива Смита: Стойкие боли в груди, повышение тропонина и нормальная ЭКГ в полночь

_________________________________

В 11:02 тропонин поднялся до 48 нг/л. ЭКГ была повторена в 12:53 из-за продолжающейся боли в груди и повышения тропонина:

Частота сердечных сокращений немного снизилась. В остальном почти без изменений.

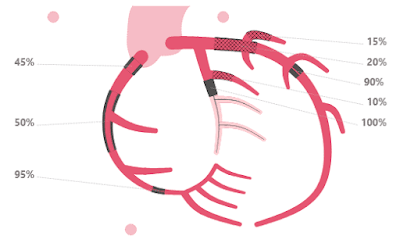

В 13:11 тропонин снова поднялся, на этот раз до 80 нг/л. Врач отделения неотложной помощи обсудил случай с кардиологом, который рекомендовал не вводить гепарин и направить пациента на КТ-коронарную ангиограмму. Рекомендовано было выписать пациента, если сканирование будет нормальным. В 14:22 сканирование дало результаты. Вот снимок экрана со сканирования:

На базальной боковой стенке имеется более темная область, представляющая собой трансмуральную ишемию.

Сканирование было интерпретировано как показывающее:

- Потенциально ограничивающее поток поражение ПМЖВ

- Полная окклюзия ОА с продолжающимся острым инфарктом миокарда

Кардиолог принял пациента на катетеризацию. Рентгеноперационную подготовили, и пациент был доставлен на инвазивную коронарную ангиографию в 16:04. Вилли Фрик любезно прокомментировал и озвучил снимки катетеризации:

Кен Грауэр также создал этот рисунок для справки:

Имеется разрыв бляшки с едва заметной полной тромботической окклюзией середины левой ОА.

Тромб был аспирирован, а поражение стентировано.

После ангиографии не было зарегистрировано ни ЭКГ, ни тропонинов. Эхо на следующий день показало базальный и средний боковой гипокинез с предполагаемой фракцией выброса 55-60%. Пациент был выписан через два дня с диагнозом ИМбпST.

______________________________________

Возможно, что ЭКГ будет полностью нормальной, несмотря на продолжающийся окклюзионный инфаркт миокарда (ИМО). Подобные случаи подчеркивают важность серийного тестирования тропонина и неотложной катетеризации при рефрактерной боли в груди. Этот случай также демонстрирует большой недостаток «ИМбпST». Патология здесь идентична той, которая была названа «ИМпST» — острый разрыв бляшки с полной тромботической окклюзией коронарной артерии. Почему диагноз должен быть другим только потому, что он не виден на ЭКГ? Диагноз очевиден по всем остальным показателям: симптомы, тропонин, КТ, инвазивная ангиография, эхокардиография.

Руководство AHA/ACC по ведению пациентов с острыми коронарными синдромами без подъема сегмента ST рекомендует немедленную (в течение 2 часов) инвазивную ангиографию для пациентов с рефрактерной стенокардией (см. стр. 30). Однако Lupu et al. обнаружили, что эти рекомендации соблюдаются только в 6,4% случаев.

Уроки:

- При остром ИМО ЭКГ может быть совершенно нормальной

- Ангиография в течение двух часов рекомендуется для пациентов с рефрактерной болью в груди и доказательством того, что боль в груди вызвана острым коронарным синдромом (и, таким образом, является «стенокардией»)

- Один повышенный тропонин у пациента с новой болью в груди и отсутствием других причин для повышения тропонина является острым инфарктом миокарда.

- Если эта боль в груди рефрактерна, это ИМО, пока не доказано обратное, и требуется экстренная активация катетеризации.

- Парадигма острого инфаркта миокарда должна основываться на основной патологии (окклюзии), а не на какой-либо особенности ЭКГ. Мы должны отказаться от «ИМпST/ИМбпST» в пользу «ИМО/НеИМО». ИМО/НеИМО признает, что

1) существуют особенности ЭКГ помимо подъема сегмента ST для диагностики ИМО и

2) иногда ЭКГ не показывает ИМО, даже если ИМО присутствует, и нам нужно использовать другие методы, вплоть до ангиографии, чтобы обнаружить его.

Комментарий КЕНА ГРАУЭРА, доктора медицины

Я нашел сегодняшний случай Ганса Хельсета и интересным, и познавательным по ряду причин:

- Первоначальная ЭКГ этого пациента нормальная (или, по крайней мере, выглядит почти нормальной...).

- Вторая (и последняя) ЭКГ, сделанная в этом случае, не сильно отличается от первоначальной записи (т. е. также интерпретируется как «нормальная» ЭКГ), однако катетеризация сердца показала острую окклюзию ОА.

- Острая окклюзия ОА при катетеризации едва заметна и ее можно легко пропустить. Но как показано в приведенном выше превосходном описании доктора Фрика — нет никаких сомнений относительно окклюзии огибающей «Урок» заключается в том, что зависимость от двух недиагностических ЭКГ и скромного повышения тропонина, наблюдаемого в сегодняшнем случае, могли легко привести к преждевременной выписке этого пациента.

- В конечном итоге катетеризация сердца была выполнена в 16:04 — через 7 часов после первоначальной ЭКГ. Это примерно на 5–6 часов позже, чем следовало. И хотя я никогда не люблю критиковать «ретроспекивно» (особенно в случаях, когда я не присутствовал — и по которым у меня нет важной информации) — в этом случае есть ряд важных упущений, которые заслуживают внимания, чтобы можно было улучшить ведение подобных случаев.

Была ли первоначальная ЭКГ «нормальной»?

Ранее я уже рассматривал вопрос о том, как мы определяем ЭКГ как «нормальную» (см. мой комментарий в сообщении «Нормальная ЭКГ по многим показателям. Реально нормальная?» и сообщении «Боль в груди и «нормальная» ЭКГ согласно компьютеру. Ждать тропонин? А какой эталон ЭКГ-диагностики? Кардиолог или исход?»).

- «Мое мнение» по этому вопросу (из сообщения«Нормальная ЭКГ по многим показателям. Реально нормальная?»): Определение «нормальной» ЭКГ зависит от клинических обстоятельств, при которых регистрируется запись, и от человека, который ее интерпретирует.

- И клинические обстоятельства, и человек, который ее интерпретирует, имеют решающее значение.

Например, на рисунке 1 я воспроизвел сегодняшнюю начальную ЭКГ и предыдущую ЭКГ, записанную 3 года назад. Представьте себе 2 клинических сценария.

Клинический сценарий № 1:

- Что, если ЭКГ № 1 была записана у ранее здорового молодого человека, поступившего в отделение неотложной помощи с болью в животе, но без боли в груди.

- Моя интерпретация — Учитывая этот клинический сценарий, я бы интерпретировал ЭКГ № 1 как показывающую некоторые минимальные неспецифические изменения ST-T, которые не выглядят острыми. Я бы не назначил тропонины этому пациенту — и повторные ЭКГ не были бы показаны.

Рисунок 1: Сравнение сегодняшней первоначальной ЭКГ — с предыдущей ЭКГ 3 года назад.

Клинический сценарий № 2:

- Что, если бы эта же ЭКГ № 1 была записана у 75-летнего мужчины, которого доставила в отделение неотложной помощи бригада скорой помощи с анамнезом боли в груди и рвоты в течение 1,5 часа — которая не прошла после НТГ — и сохранялась на момент записи ЭКГ № 1.

- Моя интерпретация — Учитывая этот клинический сценарий (который является именно клиническим сценарием для пациента в сегодняшнем случае) — даже до того, как я посмотрю на эту ЭКГ, я знаю, что столкнулся с пациентом с более высоким риском острого события.

- В результате — мой порог интерпретации ЭКГ № 1 как потенциально подозрительного для острого события будет резко снижен.

- Подчеркну: я определенно не говорю, что ЭКГ № 1 является диагностической для острого события. Напротив — ЭКГ № 1 является недиагностической ЭКГ. Но — учитывая клиническую картину сегодняшнего случая (и до того, как я посмотрел на то, что произошло в сегодняшнем случае) — я думал, что зубцы T в обоих веысоких боковых отведениях выглядели немного более «объемными», чем ожидалось (КРАСНЫЕ стрелки на рисунке 1) — и я думал, что есть предположение о едва заметном выпрямлении сегмента ST в отведении II. Я не увидел других изменений — но, учитывая анамнез сценария № 2 — я задался вопросом, может ли это быть ОА ИМО?

===============================

Что (если вообще что-то) делать дальше?

- Как я уже упоминал выше, в случае клинического сценария № 1 — учитывая отсутствие боли в груди у этого ранее здорового молодого взрослого человека, госпитализированного с болью в животе — я бы не назначил тропонины и не стал бы повторять ЭКГ.

- Напротив, для клинического сценария № 2 (который является сценарием сегодняшнего пациента) — учитывая анамнез впервые возникшей тяжелой боли в груди, не купированной НТГ X 3 — нам нужно записать серийные ЭКГ и посмотреть серийные тропонины. И особенно учитывая продолжающуюся тяжелую боль в груди, у этого пациентп — первая повторная ЭКГ должна быть получена в течение 10-20 минут (т. е. не позднее 9:24).

- Вместо этого — ЭКГ не была повторена до 12:53 (что составляет почти 4 часа после того, как была сделана первоначальная запись!). Даже после того, как начальный тропонин оказался повышенным (32 нг/л — при нормальном диапазоне = 6-15 нг/л) — и даже после того, как второй тропонин оказался более повышенным (до 48 нг/л в 11:02) — ЭКГ не повторяли до 12:53.

ПРИМЕЧАНИЕ: Повторная ЭКГ была правильно интерпретирована как не показывающая значительных изменений по сравнению с первой записью. Тем не менее:

- Согласно вышеизложенному обсуждению Ханса Хельсета — персистирующая ишемически выглядящая боль в груди (особенно при тяжелой боли, длящейся >1-2 часов), даже при отсутствии диагностических изменений ЭКГ — является показанием для катетеризации сердца для определения анатомии (т. е. для исключения острого сердечного события).

- Это показание для катетеризации при персистирующем ишемически выглядящей боли в груди гораздо сильнее в сегодняшнем случае из-за аномальных (и увеличивающихся) значений тропонина.

- КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ: То, что ни одна из двух сделанных ЭКГ не была диагностической для острого сердечного события, никоим образом не исключает возможности того, что диагностические изменения ЭКГ могли произойти, но просто не были зафиксированы, поскольку врачи ждали почти 4 часа, чтобы повторить первоначальную запись.

==============================

Рассмотрим клинические сценарии № 3 и № 4 ...

==============================

Клинический сценарий № 3:

- Что, если КП продолжится с той же интенсивностью с 9:04 (когда была сделана первоначальная ЭКГ) — до 12:53 (когда была сделана повторная ЭКГ).

- Моя интерпретация — Учитывая отсутствие изменений симптомов в течение почти 4 часов, прошедших между записью ЭКГ № 1 и ЭКГ № 2, мы можем сказать, что, несмотря на продолжающуюся боль в груди, ЭКГ не показала признаков острого события. Иногда это случается. Тем не менее — повышение тропонина в сочетании с сохраняющейся и выглядящей ишемически болью в груди было показанием для катетеризации сердца за несколько часов до того, как в конечном итоге была сделана повторная ЭКГ.

Клинический сценарий № 4:

- Что если вместо этого — боль в груди этого пациента полностью исчезла через 30–60 минут после записи ЭКГ № 1 — только чтобы вернуться через 10 минут, гораздо более сильной, чем когда-либо до этого. Но через 15 минут после этого — все еще присутствующая, боль в груди у пациента вернулась к тому же уровню интенсивности (менее максимального), который он сообщил во время первоначальной ЭКГ.

- Моя интерпретация — «Золотая возможность» была бы упущена, если бы ЭКГ не была записана в момент разрешения боли в груди этого пациента — и если бы ЭКГ не была сделана через 10 минут после этого, когда боль в груди пациента был максимальной.

- КЛЮЧЕВОЙ момент: вполне возможно, что при клиническом сценарии № 4 — что могла бы быть получена совершенно иная картина ЭКГ, когда боль в груди пациента разрешилась — и даже возможно, что критерии ИМпST могли бы быть удовлетворены, ЕСЛИ бы повторная ЭКГ была снята через 10 минут после этого, когда боль в груди стала максимальной.

==============================

Дополнительные уроки:

- Следует ли называть ЭКГ «нормальной» — зависит как от клинических обстоятельств, при которых регистрируется запись, так и от человека, который ее интерпретирует.

- 7 часов, которые потребовались для проведения катетеризации сердца в сегодняшнем случае, могли бы быть существенно сокращены, если бы соблюдались следующие важные принципы: i) Повторную ЭКГ следует регулярно снимать в течение ~20–30 минут после первоначальной записи, когда пациент поступает в отделение неотложной помощи с новым ишемическим хроническим приступом; ii) Дополнительные ЭКГ следует снимать всякий раз, когда у пациента меняются симптомы, пока не будет поставлен окончательный диагноз ИМО или не-ИМО; и iii) Наличие и относительная тяжесть ИМО (т. е. по шкале от 1 до 10) следует отмечать в карте во время записи каждой ЭКГ.

Дополнительный урок от АЛЦ

- Если вы видите инфаркт (клиническая картина, тропонины), но ЭКГ выглядит нормальной (ИМО отрицательной) - это может быть оклюзия огибающей!