ЭКГ-паттерны окклюзионного инфаркта миокарда: описательный обзор

Новая статья глубокоуважаемого Стива Смита: ECG Patterns of Occlusion Myocardial Infarction: A Narrative Review. Ссылки на источники смотрите в оригинальной публикации.

Fabrizio Ricci MD, PhD a b c, Chiara Martini MD a, Davide Maria Scordo MD a, Davide Rossi MD a, Sabina Gallina MD a, Artur Fedorowski MD, PhD d, Luigi Sciarra MD e, C.Anwar A. Chahal MD, PhD f g h, H. Pendell Meyers MD i, Robert Herman MD j k l, Stephen W. Smith MD m n

Традиционное лечение острого коронарного синдрома основывается на выявлении инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST) как признака острой коронарной окклюзии. Такое смешение ИМпST с острой коронарной окклюзией исторически затмило инфаркт миокарда без подъема сегмента ST (ИМбST), несмотря на данные, свидетельствующие о том, что от 25% до 34% случаев ИМбпST могут также включать острую коронарную окклюзию. Текущие ограничения бинарной системы ИМпST/ИМбпST подчеркивают необходимость пересмотренного подхода к лечению боли в груди и острого коронарного синдрома. Возникающая парадигма, отличающая окклюзионный инфаркт миокарда от неокклюзионного инфаркта миокарда (ИМнеО), направлена на повышение точности диагностики и прогностического эффекта при лечении острого коронарного синдрома. Этот подход не только подчеркивает неотложность реперфузионной терапии при паттернах ЭКГ высокого риска, не охватываемых текущими критериями ИМпST, но также подчеркивает более широкий переход от рассмотрения острого коронарного синдрома как заболевания, определяемого ЭКГ, к заболеванию, определяемому его основной патологией для которых ЭКГ является важным, но недостаточным суррогатным тестом. В этом обзоре описывается развивающаяся парадигма окклюзионного инфаркта миокарда (ИМО), подробно описываются конкретные паттерны ЭКГ, связанные с острой коронарной окклюзией, и предлагается новая концепция, которая может повысить точность сортировки и стратегии лечения острого коронарного синдрома. Хотя требуется дальнейшая проверка, путь окклюзионного инфаркта миокарда обещает более раннее обнаружение острой коронарной окклюзии, своевременную активацию катетеризации и улучшение спасения миокарда, что предлагает потенциально важные последствия как для клинической практики, так и для будущих исследований в области лечения острого коронарного синдрома.

Введение

Первичное лечение атеротромботического острого инфаркта миокарда включает срочную реперфузию миокарда и традиционно отдает приоритет лечению инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST) с быстрой реперфузией в течение менее 120 минут после острой коронарной окклюзии для улучшения прогноза. Согласно Четвертому универсальному определению инфаркта миокарда, критерии ИМпST включают (1) подъем сегмента ST на 1 мм в любых двух последовательных отведениях в точке J, исключая V2 и V3; и (2) возрастные и половые пороги подъема сегмента ST в V2 и V3 (подъём ≥1,5 мм у женщин независимо от возраста, ≥2,5 мм у мужчин <40 лет и ≥2 мм у мужчин в возрасте ≥40 лет) , при отсутствии гипертрофии левого желудочка и блокады ножки пучка Гиса.1 Эти критерии были одобрены в руководствах по клинической практике.2 Критерии ИМпSTI изначально были установлены для отделения инфаркта миокарда от лица, не перенесшие инфаркт миокарда, использующие пациентов с CK-MB и не для выявления острой коронарной окклюзии или для стратификации пациентов с точки зрения реперфузионной пользы, но научное сообщество рассматривает ИМпST и инфаркт миокарда без подъема сегмента ST (ИМбпST) как суррогаты острого коронарно-окклюзионного инфаркта миокарда и неокклюзионного инфаркта миокарда соответственно.3 К сожалению, примерно половина пациентов высокого риска с окклюзионным инфарктом миокарда не соответствуют критериям ИМпST, что приводит к задержке активации коронарной катетеризации и лишает их потенциальных преимуществ срочной реваскуляризации.4,5 Все больше данных выявляет отдельные паттерны ЭКГ, которые указывают на окклюзионный инфаркт миокарда, даже при отсутствии традиционных критериев подъема сегмента ST, что бросает вызов преобладающей парадигме, ориентированной на ИМпST. По мере развития этих идей традиционная концепция ИМпST/ИМбпST может в конечном итоге перейти к более точной модели окклюзионного инфаркта миокарда/неокклюзионного инфаркта миокарда.

Острый инфаркт миокарда с коронарной окклюзией: за пределами парадигмы ИМпST/ИМбпST

Окклюзионный инфаркт миокарда представляет собой продолжающуюся ишемию, приводящую к необратимому инфаркту, вызванному полной или почти полной окклюзией пораженной эпикардиальной коронарной артерии с неадекватным коллатеральным кровообращением, что требует немедленной реперфузии.6 Окклюзионный инфаркт миокарда – это клинический диагноз, который требует постоянной, тщательной оценки динамических данных пациента, не полагаясь на отдельные данные ЭКГ, эхокардиографии или ангиографии. Важно отметить, что в некоторых случаях окклюзионного инфаркта миокарда на начальном этапе могут отсутствовать четкие изменения ЭКГ, и диагноз становится очевидным только по мере развития ишемического процесса. Следовательно, врачи должны четко осознавать, что даже недиагностическая ЭКГ может скрывать неотложную необходимость реперфузии в развивающемся контексте окклюзионного инфаркта миокарда.

Замешательство возникает, когда у пациентов с ЭКГ-признаками окклюзионного инфаркта миокарда до ангиограммы позже на ангиограмме обнаруживается открытая артерия. Это связано с динамической природой коронарного тромбоза, при котором спонтанная реперфузия происходит между моментом записи ЭКГ и ангиограммой. Среди всех случаев определенного «ИМпST» в одной трети к моменту ангиограммы артерия открыта.7, 8, 9 Диагностика окклюзионного инфаркта миокарда выходит за рамки единственной ЭКГ и требует динамической оценки изменений ЭКГ на последовательных записях относительно развития симптомов, особенно когда боль в груди имеет характер крещендо.10, 11, 12 Однако даже при наличии значительной, стойкой окклюзии, подтвержденной потоком TIMI-0 при ангиографии, критерии ИМпST часто не развиваются. Более гибкий подход, учитывающий эволюционирующий характер паттернов ЭКГ при остром коронарном синдроме, может повысить точность диагностики и обеспечить своевременную реперфузионную терапию у пациентов с окклюзионным инфарктом миокарда.2,12,13,14

Своевременная реперфузия имеет решающее значение при остром атеротромботическом инфаркте миокарда. Хотя метаанализ показал, что общая чувствительность критериев ИМпST для окклюзионного инфаркта миокарда составляет 43% (95% доверительный интервал от 34,7% до 52,9%), другой метаанализ с участием 40 777 пациентов с ИМбпST показал, что у 25,5% была полная коронарная окклюзия (поток TIMI-0) на ангиограмме на следующий день.4,15

Кроме того, в более крупном метаанализе 25 исследований, охватывающих 60 898 пациентов с ИМбпST, у 17 212 (28%) была обнаружена окклюзия виновной артерии (поток TIMI 0/1) при отсроченной ангиографии.16 Поскольку многие коронарные артерии реперфузируются спонтанно в период времени между поступлением и ангиографией на следующий день процент окклюзированных при поступлении почти наверняка выше, и это объясняет разницу между исследованиями ИМбпST и метаанализом чувствительности критериев ИМпST для окклюзионного инфаркта миокарда. Примечательно, что в этой группе у пациентов с окклюзионным инфарктом миокарда ИМбпST, несмотря на то, что они были моложе и здоровее на исходном уровне, наблюдалось почти двукратное увеличение годовой смертности по сравнению с пациентами с неокклюзионным инфарктом миокарда ИМбпST. Исследование DIFOCCULT, в котором оценивалось по 1000 пациентов из каждой группы ИМпST, ИМбпST и контрольной группы, показало, что 28% пациентов с ИМбпST были реклассифицированы как имеющие острую коронарную окклюзию на основании слепой интерпретации ЭКГ двумя кардиологами.17 В этой подгруппе наблюдался клинический профиль высокого риска, сравнимый с пациентами с ИМпST, с повышенной распространенностью острой коронарной окклюзии, большими размерами инфаркта и более высокой смертностью. В ретроспективном исследовании «случай-контроль» 808 пациентов с подозрением на острый коронарный синдром два эксперта по ЭКГ, не имея доступа ко всей информации о пациентах, за исключением возраста и пола, использовали заранее определенные критерии окклюзионного инфаркта миокарда и достигли большей диагностической точности при выявлении острой коронарной окклюзии, чем традиционные методы, основанные на критериях ИМпST.6 Эти результаты подчеркивают важность включения подробного анализа ЭКГ для выявления подгруппы пациентов с острым коронарным синдромом высокого риска, которым может быть полезно своевременное неотложное лечение в виде реперфузии.18,19

Электрокардиографические закономерности острого коронарно-окклюзионного инфаркта миокарда

За последнее десятилетие появились описания паттернов ЭКГ, требующих срочной реперфузионной терапии, даже если они не соответствуют общепринятым критериям ИМпST. Марти и соавт.22 обнаружили, что у 20% из 504 пациентов с подозрением на ИМпST, которым проводилось систематическое первичное чрескожное коронарное вмешательство, наблюдалась незначительная элевация сегмента ST (от 0,1 до 1 мм), часто указывающая на острую коронарную окклюзию. Три четверти изначально пропущенных окклюзионных инфарктов миокарда действительно могут быть идентифицированы по тонким изменениям ST, предполагающим динамическую или развивающуюся элевацию сегмента ST.17 При детальном анализе 146 пациентов, у которых острая коронарная окклюзия была диагностирована раньше по критериям окклюзионного инфаркта миокарда, чем по критериям ИмпST, чаще выявлялось несколько диагностических закономерностей (табл. 1). Здесь мы подробно описываем ЭКГ-паттерны окклюзионного инфаркта миокарда высокого риска (таблица 2, рисунок 1), указывающие на острую ишемию миокарда, возникающую в результате активной окклюзии или реперфузии/реперфузии окклюзии коронарной артерии с остаточным критическим стенозом.

Таблица 1. Часто наблюдаемые ЭКГ-паттерны окклюзионного инфаркта миокарда.

|

ЭКГ Паттерн |

% |

|

Слабая элевация ST, не отвечающая типичным критериям ИМпST |

83% |

|

Реципрокная депрессия ST и/или инверсия зубца Т |

82% |

|

Любая элевация ST в нижних отведениях в сочетании с депрессией ST или инверсией зубца T в отведении aVL |

50% |

|

Терминальная деформация QRS в отведениях V2-V3 |

50% |

|

Слабая элевация ST, связанная с патологическими зубцами Q, которые нельзя отнести к перенесенному ИМ |

47% |

|

Задний ИМО, депрессия ST преимущественно в отведениях V2-V4 |

45% |

Из Мейерса и др.6

Таблица 2. Паттерны ЭКГ высокого риска, указывающие на острую коронарную окклюзию.

Модели OMI Особенности ЭКГ Коронарная анатомия

| Паттерны ИМО | Особенности ЭКГ | Коронарная анатомия |

| Острейший зубец Т 25,26 | • Зубцы Т с широким основанием, непропорционально большие по площади (как по высоте, так и по ширине) по сравнению с их комплексом QRS, объемные, повышенной выпуклости и аномально симметричные. • Соотношение амплитуды зубца Т и амплитуды QRS имеет большее клиническое значение, чем только амплитуда зубца Т. |

Любая артерия в соответствии с локализацией ишемии |

| Паттерн deWinter30 | • Косовосходящая депрессия ST в точке J в прекардиальных отведениях на 1–3 мм, за которой следует высокий, положительный, симметричный зубец Т. • 1-2 мм элевации ST в отведении aVR |

Проксимальная окклюзия ПМЖВ |

| Паттерн Аслангера32 | • Элевация ST изолирована в отведении III, но не в каком-либо другом нижнем отведении. • Депрессия ST в отведениях V4-V6 без вовлечения V2, с положительным/терминально положительным зубцом Т. • Сегмент ST в отведении V1 > V2 |

Окклюзия ОА или ПКА при многососудистом заболевании |

| Признак флага Южной Африки33 | • Элевация ST в отведениях I, aVL и V2 • Депрессия ST в отведении III |

Окклюзия первой диагональной ветви ПМЖВ. |

| Вновь возникшая БПНПГ и БПВЛН36,37 | • Новая БПНПГ • Новая БПВЛН • Конкордантная элевация ST в любом из передних и/или боковых отведений; конкордантная депрессия ST в нижних отведениях |

Проксимальная окклюзия ПМЖВ |

| Задний ИМО39 |

• Максимальная депрессия ST в V1-V4, не из-за аномального QRS (например, при БПНПГ) |

Окклюзия вариабельных артерий, обычно ОА, ПКА или их ветвей. |

| Деформация конечной части QRS42 | • Отсутствие зубца S и зубца J в отведениях V2 или V3. | Окклюзия ПМЖВ |

| Модифицированные критерии Сгарбосса-Смита44,45 | • Конкордантная элевация ST ≥1 мм в ≥ 1 отведении • Конкордантная депрессия ST ≥1 мм в любом из отведений V1-V3. • Амплитуда отношения элевации ST/зубца S ≥0,25 (чрезмерно дискордантная) |

В зависимости от локализации ишемии |

| Прекардиальный вихрь47 | • Элевация ST в aVR и V1-V2 • Депрессия ST в V5-V6 |

Окклюзия ПМЖВ |

| Северный ИМО | • Любая элевация ST в aVR и aVL с отрицательными зубцами Т. • Любая депрессия ST в нижних и латеральных прекардиальных отведениях с положительными или двухфазными зубцами Т. |

ПМЖВ и окклюзия первой диагональной артерии при многососудистом заболевании |

| Паттерны реперфузии (синдром Welelns)23 | • Терминальная инверсия зубца Т (например, паттерн А по Welelns), которая со временем прогрессирует до полной инверсии зубца Т (например, паттерн В по Welelns) из-за реперфузии миокарда. | Любая артерия (проксимальная ПМЖВ при синдроме Wellens) |

ПМЖВ — левая передняя нисходящая коронарная артерия; БПВЛН - левая передняя монофасцикулярная блокада; ОА - левая огибающая артерия; ИМО – окклюзионный инфаркт миокарда; БПНПГ - блокада правой ножки пучка пучка Гиса; ПКА - правая коронарная артерия.

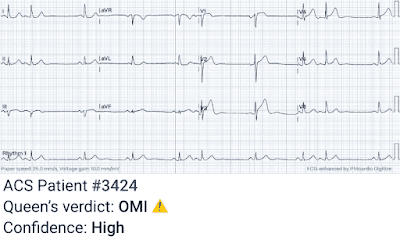

Рисунок 1. Паттерны электрокардиографического окклюзионного инфаркта миокарда (ИМО).

Синдром Wellens

Синдром Wellens характеризуется двухфазным (паттерн А) или глубоко инвертированным (паттерн Б) зубцом Т в отведениях V2-V3 и отсутствием зубцов Q (рисунок 1, таблица 2) у пациента с недавно разрешившейся болью в груди, что указывает на критический и проксимальный стеноз левой передней нисходящей коронарной артерии.23 Паттерн Wellens представляет собой острую реперфузию окклюзионного инфаркта миокарда, который не регистрировался ЭКГ во время эпизода боли. Уровни сердечных биомаркеров почти всегда в некоторой степени превышают верхний контрольный предел. Во время активных симптомов сосуд-виновник функционально окклюзирован (но ни ЭКГ, ни ангиограмма в это время не регистрировались и окклюзия не распознавалась), но затем происходит спонтанный или медикаментозный частичный тромболизис с восстановлением некоторого кровотока в миокарде, вызывая разрешение активных симптомов и проявление окклюзионного инфаркта миокарда. Обычно сразу же за этим следует ЭКГ-паттерн коронарной реперфузии, который характеризуется терминальной инверсией зубца Т, которая прогрессивно увеличивается до полной инверсии зубца Т в течение дней или недель и в конечном итоге разрешается до исходного уровня через несколько недель или даже месяцев после разрешения коронарной реперфузии.24 Паттерн реперфузии встречается во всех коронарных артериях, но чаще всего его встречают и описывают в левой передней нисходящей коронарной артерии как синдром Wellens.

Острейшие зубцы Т

Острейшие зубцы Т — это термин, используемый для описания характерного изменения зубца Т, наблюдаемого на ранних и средних стадиях окклюзионного инфаркта миокарда, при котором зубцы Т в пораженных отведениях более симметричны и увеличены с точки зрения общей площади под кривой относительно как их исходного размера, так и размера их комплекса QRS.

Увеличение площади под кривой и симметрия включают компоненты увеличения ширины зубца Т, увеличения высоты зубца Т, уменьшения вогнутости или даже развития прямого или выпуклого наклона обеих сторон зубца Т и увеличения интервала QT.25

Острейшие зубцы Т часто являются самым ранним специфическим ЭКГ-признаком окклюзионного инфаркта миокарда, который может быть распознан обученными и квалифицированными специалистами по ЭКГ, что превышает диагностическую точность критериев ИМпST в слепых исследованиях. В отсутствие конкретных рекомендаций по определению острейших зубцов Т соотношение амплитуды зубца Т и особенно общей площади под кривой к предшествующему комплексу QRS более важно, чем изолированная амплитуда зубца Т. Острые зубцы T следует оценивать только пропорционально амплитуде QRS, и этот анализ QRS так же важен, как и анализ ST-T, в диагностике окклюзионного инфаркта миокарда.26

Острейшие зубцы T теперь являются формальным «эквивалентом ИМпST» по данным Американского колледжа кардиологов.14

Дифференциальный диагноз острейших зубцов T включает гиперкалиемию, гипертрофию левого желудочка, раннюю реполяризацию, блокаду ножек пучка Гиса, перикардит, пороки клапанов сердца и аневризму левого желудочка.27 Смит и соавт.28 разработали и подтвердили ЭКГ-правило, позволяющее различать передний острый ИМпST и аневризму левого желудочка; правило использует более высокую амплитуду зубца Т по сравнению с QRS для выявления острого окклюзионного инфаркта миокарда.29

Паттерн deWinter

De Winter и соавт.30 выявили ЭКГ-паттерн без подъема сегмента ST, характеризующийся косовосходящей депрессией ST на 1–3 мм в точке J в прекардиальных отведениях (V1-V6), за которой следует высокий, положительный, симметричный зубец Т и элевация сегмента ST на 1–2 мм в отведении aVR. Зубцы Т deWinter считаются эквивалентом переднего ИМпST, указывая на окклюзию проксимального отдела левой передней нисходящей коронарной артерии и инфаркт миокарда, что требует экстренной коронарографии; однако на самом деле они представляют собой лишь небольшую, но более легко распознаваемую подгруппу острейших зубцов Т. Cao и соавт.31 наблюдали случаи, когда зубец Т-deWinter развивался в острейшие зубцы Т без депрессии ST, подъема сегмента ST или проявлялся после начальной фазы подъема сегмента ST или фазы острейших зубцов Т.

У большинства пациентов с острейшими зубцами Т не наблюдается дополнительного признака deWinter в виде депрессии подъема ST. Паттерн был впервые описан в распределении левой передней нисходящей коронарной артерии, но он может возникнуть при любом распределении коронарных артерий.

Паттерн Аслангера

Паттерн Аслангера появился как характерный признак ЭКГ, связанный с острым инфарктом миокарда вследствие нижней окклюзии , чаще с окклюзией огибающей артерии, чем с правой коронарной артерией, у лиц с сопутствующим многососудистым поражением. Он отличается подъемом сегмента ST только в III отведении (часто <1 мм) на фоне распространенной депрессии ST. Примечательно отсутствие подъема сегмента ST в смежных отведениях, поэтому этот паттерн не соответствует критериям ИМпST.32 Пациенты с паттерном Аслангера имели больший размер инфаркта, о чем свидетельствуют более высокие 24-часовые уровни тропонина, более высокая частота ангиографических поражений-виновников и большая частота сложных конечных точек острой коронарной окклюзии, чем у их пациентов без ИМпST. Напротив, у них наблюдались одинаковые уровни госпитальной и годовой смертности по сравнению с пациентами с нижним ИМпST.32

Признак флага Южной Африки

Признак южноафриканского флага — это уникальный паттерн ЭКГ, позволяющий распознать высокий боковой инфаркт. Он характеризуется подъемом сегмента ST, часто незначительным, в отведениях I, aVL и V2 и депрессией ST в отведении III.

Хотя элевация сегмента ST в отведениях I и aVL действительно представляет собой непрерывную элевацию сегмента ST, ее можно не распознать как таковую, поскольку форматы ЭКГ часто не отображают I и aVL как смежные, и особенно потому, что в этом паттерне элевация сегмента ST проявляется только в одном прекардиальном отведении (V2). Используя формат отображения 3×4 отведений ЭКГ с 12 отведениями, он имеет визуально поразительное проявление, напоминающее элементы дизайна южноафриканского национального флага.33 Это обычно связано с острой коронарной окклюзией первой диагональной ветви левой передней нисходящая коронарная артерия.

Впервые возникшая бифасцикулярная блокада

Предыдущие исследования связывали новое начало блокады левой ножки пучка Гиса с проксимальной окклюзией левой передней нисходящей коронарной артерии и инфарктом миокарда высокого риска.34 Однако традиционное клиническое мнение о том, что блокада левой ножки пучка Гиса вызвана обширным инфарктом перегородки, было поставлено под сомнение. Вскрытие показало, что кровоснабжение правой ножки пучка Гиса и левой передней ветви преимущественно обеспечивается перегородочными перфораторами проксимального отдела левой передней нисходящей коронарной артерии в 90% обследованных случаев.35 Аналогично, правая коронарная артерия снабжает левую заднюю ветвь в том же проценте случаев. Примечательно, что двойное кровоснабжение этих пучков происходит в 40–50% случаев. Таким образом, проксимальная обструкция левой передней нисходящей коронарной артерии может привести к блокаде правой ножки пучка Гиса и/или блокаде левой передней ветви пучка Гиса. Однако для того, чтобы инфаркт миокарда вызвал блокаду левой ножки пучка Гиса, обычно необходима окклюзия как проксимальной левой передней нисходящей коронарной артерии, так и правой коронарной артерии. Острые инфаркты миокарда с блокадой правой ножки пучка Гиса часто возникают из-за острой коронарной окклюзии и чаще лечатся с помощью первичного чрескожного коронарного вмешательства, чем при блокаде левой ножки пучка Гиса.36

Рекомендации Европейского общества кардиологов 2023 года рекомендуют немедленную реперфузионную терапию у пациентов с признаками или симптомами, указывающими на продолжающуюся ишемию миокарда, сопровождающуюся блокадой правой ножки пучка Гиса.2 Однако было показано, что количественные критерии ИМпST в миллиметрах при окклюзионном инфаркте миокарда в условиях блокады правой ножки пучка Гиса чувствительны только на 40% 37.

Задний окклюзионный инфаркт миокарда

Задний инфаркт часто не удается диагностировать на стандартной ЭКГ в 12 отведениях, которая неадекватно показывает сегменты левого желудочка напротив передней стенки. Четвертое универсальное определение инфаркта миокарда предполагает, что изолированная депрессия ST 0,5 мм и более в отведениях V1-V3 может указывать на окклюзию левой огибающей артерии, лучше всего выявляемую в задних отведениях (подъем сегмента ST ≥0,5 мм в V7-V9) с увеличением специфичность при границе подъема сегмента ST 1 мм и более.1 Изолированный задний окклюзионный инфаркт миокарда редко выявляется по подъему сегмента ST в стандартных 12 отведениях, и даже при наличии подъема сегмента ST он может не соответствовать критериям ИМпST. Субанализ исследования TRITON-TIMI-38 показал, что около трети пациентов с «изолированной прекардиальной депрессией ST» имели острую коронарную окклюзию, имеющую худшие исходы.38 Исследование предполагает, что у пациентов с открытыми артериями могла быть окклюзия во время записи ЭКГ, что подтверждает идею о том, что две трети депрессий ST в V1-V4 указывают на острую коронарную окклюзию. Субанализ исследования DOMI-ARIGATO показал, что у лиц с острым коронарным синдромом высокого риска специфичность любой степени ишемической депрессии ST (даже <1 мм) в отведениях V1-V4 составляет 97% для окклюзионного инфаркта и 96% — окклюзионного инфаркта миокарда, требующего срочного чрескожного коронарного вмешательства.39 По данным Американского колледжа кардиологов, инфаркт миокарда с задней окклюзией в настоящее время является формальным «эквивалентом ИМпST».14

Дифференциация подъема сегмента ST нормального варианта в V2-V4 от инфаркта миокарда с тонкой окклюзией

У пациентов с подъемом сегмента ST в V2-V4 и симптомами ишемии дифференциация нормального исходного подъема сегмента ST («ранняя реполяризация») от окклюзии левой передней нисходящей коронарной артерии может быть сложной задачей. Smith и соавт.26 предоставили критерии, позволяющие дифференцировать раннюю реполяризацию от тонкого окклюзионного инфаркта миокарда, подчеркивая полезность зубца R и амплитуды QRS, а также интервала QT. В этом исследовании 143 пациента с неочевидным инфарктом миокарда с окклюзией левой передней нисходящей коронарной артерии сравнивались со 171 случаем ранней реполяризации с группами деривации и валидации. Была выведена и проверена формула ЭКГ, позволяющая различать окклюзионный инфаркт миокарда и раннюю реполяризацию. Переменными были амплитуда зубца R в отведении V4, продолжительность QTc и измерение подъема сегмента ST через 60 мс после точки J в отведении V3 с высокой чувствительностью (86%), специфичностью (91%) и диагностической точностью. 88%). Согласно этой формуле расчетное значение, превышающее 23,4, указывает на окклюзионный инфаркт миокарда, тогда как значения меньше или равные 23,4 предполагают раннюю реполяризацию. Driver и соавт.40 представили формулу с 4 переменными, включая амплитуду QRS V2, чтобы лучше дифференцировать раннюю реполяризацию и инфаркт миокарда с окклюзией левой передней нисходящей коронарной артерии. При пороговом значении 18,2 и выше эта формула достигла лучшей чувствительности (89%), специфичности (95%) и диагностической точности (92,0%). Бозбейоглу и др.41 провели внешнюю проверку обеих формул.

Терминальная деформация QRS

Терминальная деформация комплекса QRS, определяемое отсутствием как зубца S, так и засечки в точки J в обоих отведениях V2 и V3, практически всегда отсутствует при нормальной прекордиальной элевации сегмента ST («ранняя реполяризация»). Таким образом, если имеется прекордиальная элевация сегмента ST и присутствует терминальная деформация QRS, это весьма специфично для инфаркта миокарда с окклюзией левой передней нисходящей коронарной артерии.22,42 Lee et al.42 обнаружили что во всех 171 случае ранней реполяризации были зубцы S в V2; У 90% были зубцы S в V3, а на всех ЭКГ без зубцов S в V3 были выраженные зубцы J (засечка в точке J). Таким образом, отсутствие зубца S и зубца J в V2 и V3 эффективно исключало нормальную элевацию сегмента ST.

Модифицированные Смитом критерии Сгарбосса

Диагностика окклюзионного инфаркта миокарда без соответствия критериям ИМпST у пациентов с блокадой левой ножки пучка Гиса или желудочковой ЭКС может быть сложной из-за вторичных изменений деполяризации и реполяризации желудочков. В исследовании GUSTO-1 Sgarbossa и соавт.43 предложили критерии острого инфаркта миокарда для блокады левой ножки пучка Гиса, требующие 3 баллов и выше (специфичность >90%): (1) конкордантная элевация сегмента ST на 1 мм и более в ≥1 отведении (5 баллов) и выше; (2) конкордантная депрессия ST 1 мм и более в любом из отведений V1-V3 (3 балла); (3) чрезмерно дискордантная элевация сегмента ST, определяемая как 5 мм и более в 1 или более отведениях с отрицательным QRS (2 балла). Это исследование имеет ограничения, такие как использование любой конечной точки, связанной с острым инфарктом миокарда, особенно у пациентов с положительным CK-MB, небольшой размер когорты и использование абсолютной границы подъема сегмента ST, равной 5 мм, а не подъема сегмента ST, пропорционального глубине зубца S. Smith и соавт.44 пересмотрели критерии Сгарбосса (табл. 2), заменив третий абсолютный критерий (чрезмерно дискордантный подъем сегмента ST) на пропорциональный. Эти критерии были подтверждены Meyers et al.45 на 49 случаях окклюзионного инфаркта миокарда и 249 контрольных группах с блокадой левой ножки пучка Гиса. Модифицированные Смитом критерии Сгарбосса теперь требуют конкордантной элевации сегмента ST 1 мм и более в 1 отведении и более, конкордантной депрессии ST 1 мм и более в 1 отведении и более в V1-V3 и пропорционально чрезмерной дискордантной элевации сегмента ST в V1-V3 в 1-м отведении и более в любом месте с подъемом сегмента ST 1 мм и более, что определяется по превышению 25% и более глубины предшествующего зубца S (соотношение ST/S ≥0,25). Пороговое соотношение подъема сегмента ST к соотношению зубцов S 20%, а не 25%, было более чувствительным и почти столь же специфичным. Модифицированные Смитом критерии Сгарбосса более специфичны и значительно более чувствительны, чем оригинальные критерии Сгарбоссы для диагностики окклюзионного инфаркта миокарда при наличии желудочковой ЭКС.46

Прекардиальный вихрь

Паттерн окклюзионного инфаркта миокарда «прекардиальный вихрь» характеризуется выраженной элевацией сегмента ST и/или острейшими зубцами T в V1-V2 и депрессией ST и/или инверсией зубца T в V5-V6, создавая характерный вид вихря ST по часовой стрелке. Этот паттерн демонстрирует направленный вправо вектор подъема сегмента ST с подъемом в V1 и aVR и реципрокной депрессией ST в V5-V6, что указывает на окклюзию левой передней нисходящей коронарной артерии, инфаркт миокарда, обычно проксимальнее первого перфоратора перегородки.47,48 Паттерн окклюзионного инфаркта миокарда в виде прекардиального вихря возникает в результате трансмуральной ишемии, поражающей переднюю стенку, верхушку и перегородку. Клиницисты должны дифференцировать его от гипертрофии левого желудочка, блокады левой ножки пучка Гиса и паттерна субэндокардиальной ишемии, поскольку они могут проявлять сходные отклонения сегмента ST. Необходимы проспективные исследования для установления его специфичности и чувствительности.

Инфаркт миокарда с северной окклюзии

Недавно мы зарегистрировали новую картину окклюзионного инфаркта миокарда у пациентов с сопутствующими нарушениями реполяризации из-за трансмуральной и субэндокардиальной ишемии на фоне многососудистой ишемической болезни сердца. Этот паттерн, получивший название «инфаркт миокарда с северной окклюзией», определяется любым подъемом сегмента ST в aVR и aVL с отрицательным зубцом Т и любой депрессией ST в нижних и боковых прекардиальных отведениях с положительными или двухфазными зубцами Т. Терминология «инфаркт миокарда с северной окклюзией» отражает уникальную ориентацию вектора и его диагностическую значимость в выявлении этого своеобразного паттерна острой коронарной окклюзии. Для установления его специфичности и чувствительности необходимы проспективные исследования.

Влияние возраста, этнической принадлежности и пола

Вариабельность подъема сегмента ST существенно влияет на диагностическую точность ЭКГ при острой коронарной окклюзии, на что заметно влияет этническая принадлежность, возраст и пол. Уже известно, что возраст и пол влияют на классификацию ИМпST, но референсные значения преимущественно получаются на основе популяций. с западноевропейским происхождением.49, 50, 51 Распространенность ЭКГ, превышающих в норме порог подъема сегмента ST, заметно выше у молодых людей и мужчин, особенно у мужчин из стран Африки к югу от Сахары, у которых обычно наблюдаются более высокие амплитуды точки J. До 27% мужчин Ганы в возрасте до 40 лет имеют подъем сегмента ST, в то время как у пожилых турецких женщин его не наблюдается.52 Точка J важна для диагностики ИМпST, но текущие диагностические пороговые значения не учитывают этнические различия в исходных амплитудах точки J.2 ,53,54 Это упущение может привести к ошибочному диагнозу: более высокие исходные амплитуды в популяциях стран Африки к югу от Сахары могут привести к ложноположительным результатам и ненужным вмешательствам, тогда как низкие амплитуды у турецких женщин могут привести к ложноотрицательным результатам, задержке лечения и потенциальному ухудшению результатов.49, 50, 51,55,56 Чрезвычайно низкая распространенность исходного подъема сегмента ST у женщин и определенных этнических подгрупп может привести к высокому уровню ложноотрицательного диагноза ИМпST. Женщины и некоторые этнические группы имеют более низкие исходные значения ST, и у них должна развиться более значительная элевация сегмента ST, чтобы превысить пороговые значения.52 Корректировка пороговых значений для конкретных женских и этнических подгрупп может повысить чувствительность ЭКГ к острой коронарной окклюзии и улучшить результаты лечения. Дополнительные исследования необходимы для того, чтобы выяснить, увеличивают или смягчают ли этнические различия в подъеме сегмента ST во время острого коронарного синдрома эти исходные различия, предположительно приводящие к неблагоприятным исходам как при гипердиагностике, так и при гиподиагностике острой коронарной окклюзии.

Путь окклюзионного инфаркта миокарда: ограничения и будущие исследования

Реализация пути окклюзионного инфаркта миокарда (рис. 2) предполагает решение текущих проблем и уточнение плана будущих исследований. Текущие данные, связывающие окклюзионный инфаркт миокарда с плохим прогнозом, таким как большие размеры инфаркта и более высокая частота событий, в основном получены из крупных обсервационных исследований и подкреплены веским патофизиологическим обоснованием.57 Хотя рандомизированные контролируемые исследования подтверждают ценность раннего коронарного вмешательства при ИМпST, при окклюзионном инфаркте миокарда эквивалентные доказательства отсутствуют. Необходимо признать необходимость использования нерандомизированных данных, и будущие исследования должны быть направлены на устранение этого пробела. Тем не менее, несколько рандомизированных исследований продемонстрировали, что пациенты с ИМбпST с персистирующими симптомами, которые охватывают большинство случаев окклюзионного инфаркта миокарда, должны получать экстренную реперфузию, что приводит к значительно лучшим результатам.58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 Хотя рефрактерная ишемия была критерием исключения в большинстве этих исследований, которые проводились в условиях рандомизированных испытаний, менее 10% пациентов в сообществе с очень высоким риском острого коронарного синдрома, включающего постоянную боль в груди, проходят рекомендованную руководством ангиографию с сроки менее 2 часов.19

Рисунок 2. Путь ИМО. *Всегда учитывайте динамическую оценку ЭКГ, сравнивайте с предыдущими ЭКГ, коррелируйте с симптомами и серийными концентрациями тропонина, исключайте имитацию, дважды проверяйте изменения ST-T в отведении aVL и дифференцируйте элевацию ST от нормального варианта в V2-V4. Модифицировано из Aslanger et al.12,70 ОКС - острый коронарный синдром; ИМнеО — неокклюзионный инфаркт миокарда; ИМО - окклюзионный инфаркт миокарда.

Некоторые состояния, сопровождающиеся подъемом сегмента ST, имитируют окклюзионный инфаркт миокарда ИМпST(+), тем самым снижая специфичность миллиметровых критериев ИМпST как надежного диагностического индикатора. Значительное количество случаев подъема сегмента ST не менее чем на 1 мм на фоне недифференцированной боли в груди связано с различными другими состояниями, такими как ранняя реполяризация, гипертрофия левого желудочка, острый перикардит, миоперикардит, кардиомиопатия Такоцубо, блокада левой ножки пучка Гиса и ритм электрической стимуляции желудочков. Такие ЭКГ при поступлении могут привести к ложноположительным результатам, что приведет к ненужной активации экстренной катетеризации. Правильная идентификация этих закономерностей имеет решающее значение не только для обеспечения того, чтобы пациенты с действительной острой коронарной окклюзией получали своевременную коронарную ангиографию, но также для сведения к минимуму случаев необоснованной срочной активации катетеризации. Хотя было предложено множество критериев ЭКГ для дифференциации окклюзионного инфаркта миокарда от мимиков, их применение может быть ограничено из-за их сложности и неясной надежности между наблюдателями.18,67

Реализация пути окклюзионного инфаркта миокарда требует решения этих диагностических проблем, содействия точному распознаванию паттернов окклюзионного инфаркта миокарда и создания четкой дорожной карты для междисциплинарного сотрудничества, ориентированного на своевременные цели реперфузии. Естественная история окклюзионного инфаркта миокарда не так хорошо документирована, как история ИМпST, где существуют обширные данные об эволюционном характере ЭКГ. Кроме того, насколько нам известно, ни в одном исследовании не проводилось систематического сбора стандартных ЭКГ в 12 отведениях точно во время коронарографии. Это подчеркивает необходимость целевых клинических исследований для проверки корреляции между различными паттернами ЭКГ и данными ангиографии во время острых коронарных событий и после реперфузии для поддержки распознавания паттернов ЭКГ, эквивалентных ИМпST, и выявления надежных ЭКГ-маркеров плохой реперфузии миокарда. Наконец, специфичность паттернов окклюзионного инфаркта миокарда в различных клинических контекстах неясна, что имеет решающее значение для их практического применения, а оперативные проблемы использования этих паттернов в неотложных ситуациях требуют дальнейшего изучения. Будущие исследования должны уделить приоритетное внимание внешней проверке различных моделей окклюзионного инфаркта миокарда, оценивая их диагностическую точность и прогностическую ценность в различных популяциях пациентов, у которых записана ЭКГ. Искусственный интеллект обещает решить эти проблемы, поскольку он продемонстрировал высокую точность ЭКГ-диагностики окклюзионного инфаркта миокарда.47,68,69

Ссылки

- K. Thygesen, J.S. Alpert, A.S. Jaffe, et al. Fourth universal definition of myocardial infarction. (2018) Circulation, 138 (2018), pp. e618-e651

- R.A. Byrne, X. Rossello, J.J. Coughlan, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. Eur Heart J, 44 (2023), pp. 3720-3826

- P.W. Macfarlane, D. Browne, B. Devine, et al. Modification of ACC/ESC criteria for acute myocardial infarction. J Electrocardiol, 37 (2004), pp. 98-103

- J.N. de Alencar Neto, M.K. Scheffer, B.P. Correia, et al. Systematic review and meta-analysis of diagnostic test accuracy of ST-segment elevation for acute coronary occlusion. Int J Cardiol, 402 (2024), Article 131889

- H.P. Meyers, A. Bracey, D. Lee, et al. Comparison of the ST-elevation myocardial infarction (STEMI) vs. NSTEMI and occlusion MI (OMI) vs. NOMI paradigms of acute MI. J Emerg Med, 60 (2021), pp. 273-284

- H.P. Meyers, A. Bracey, D. Lee, et al. Accuracy of OMI ECG findings versus STEMI criteria for diagnosis of acute coronary occlusion myocardial infarction. Int J Cardiol Heart Vasc, 33 (2021), Article 100767

- J. Karwowski, M. Gierlotka, M. Gąsior, et al. Relationship between infarct artery location, acute total coronary occlusion, and mortality in STEMI and NSTEMI patients. Pol Arch Intern Med, 127 (2017), pp. 401-411

- G.W. Stone, D. Cox, E. Garcia, et al. Normal flow (TIMI-3) before mechanical reperfusion therapy is an independent determinant of survival in acute myocardial infarction: analysis from the primary angioplasty in myocardial infarction trials. Circulation, 104 (2001), pp. 636-641

- D.A. Cox, G.W. Stone, C.L. Grines, et al. Comparative early and late outcomes after primary percutaneous coronary intervention in ST-segment elevation and non–ST-segment elevation acute myocardial infarction (from the CADILLAC Trial). Am J Cardiol, 98 (2006), pp. 331-337

- F.M. Fesmire, R.F. Percy, J.B. Bardoner, et al. Usefulness of automated serial 12-lead ECG monitoring during the initial emergency department evaluation of patients with chest pain. Ann Emerg Med, 31 (1998), pp. 3-11

- P. Hillinger, I. Strebel, R. Abächerli, et al. Prospective validation of current quantitative electrocardiographic criteria for ST-elevation myocardial infarction. Int J Cardiol, 292 (2019), pp. 1-12

- E.K. Aslanger, H.P. Meyers, S.W. Smith Recognizing electrocardiographically subtle occlusion myocardial infarction and differentiating it from mimics: ten steps to or away from cath lab. Turk Kardiyol Dern Ars, 49 (2021), pp. 488-500

- K. Nikus, O. Pahlm, G. Wagner, et al. Electrocardiographic classification of acute coronary syndromes: a review by a committee of the International Society for Holter and Non-Invasive Electrocardiology. J Electrocardiol, 43 (2010), pp. 91-103

- M.C. Kontos, J.A. de Lemos, S.B. Deitelzweig, et al. 2022 ACC Expert Consensus Decision Pathway on the evaluation and disposition of acute chest pain in the emergency department. J Am Coll Cardiol, 80 (2022), pp. 1925-1960

- A.R. Khan, H. Golwala, A. Tripathi, et al. Impact of total occlusion of culprit artery in acute non-ST elevation myocardial infarction: a systematic review and meta-analysis. Eur Heart J, 38 (2017), pp. 3082-3089

- C.-S. Hung, Y.-H. Chen, C.-C. Huang, et al. Prevalence and outcome of patients with non-ST segment elevation myocardial infarction with occluded "culprit" artery—a systematic review and meta-analysis. Crit Care, 22 (2018), p. 34

- E.K. Aslanger, Ö. Yıldırımtürk, B. Şimşek, et al. DIagnostic accuracy oF electrocardiogram for acute coronary OCClUsion resuLTing in myocardial infarction (DIFOCCULT Study). Int J Cardiol Heart Vasc, 30 (2020), Article 100603

- J. McLaren, J.N. de Alencar, E.K. Aslanger, et al. From ST-segment elevation MI to occlusion MI: the new paradigm shift in acute myocardial infarction. JACC: Adv, 3 (2024), Article 101314

- L. Lupu, L. Taha, A. Banai, et al. Immediate and early percutaneous coronary intervention in very high-risk and high-risk non-ST segment elevation myocardial infarction patients. Clin Cardiol, 45 (2022), pp. 359-369

- S.W. Smith Updates on the electrocardiogram in acute coronary syndromes. Curr Emerg Hosp Med Rep, 1 (2013), pp. 43-52

- D.F. Miranda, A.S. Lobo, B. Walsh, et al. New insights into the use of the 12-lead electrocardiogram for diagnosing acute myocardial infarction in the emergency department. Can J Cardiol, 34 (2018), pp. 132-145

- D. Martí, J.L. Mestre, L. Salido, et al. Incidence, angiographic features and outcomes of patients presenting with subtle ST-elevation myocardial infarction. Am Heart J, 168 (2014), pp. 884-890

- J. Rhinehardt, W.J. Brady, A.D. Perron, et al. Electrocardiographic manifestations of Wellens' syndrome. Am J Emerg Med, 20 (2002), pp. 638-643

- X.H.T. Wehrens, P.A. Doevendans, T.J. Oude Ophuis, et al. A comparison of electrocardiographic changes during reperfusion of acute myocardial infarction by thrombolysis or percutaneous transluminal coronary angioplasty. Am Heart J, 139 (2000), pp. 430-436

- S.W. Smith, H.P. Meyers Hyperacute T-waves can be a useful sign of occlusion myocardial infarction if appropriately defined. Ann Emerg Med, 82 (2023), pp. 203-206

- S.W. Smith, A. Khalil, T.D. Henry, et al. Electrocardiographic differentiation of early repolarization from subtle anterior ST-segment elevation myocardial infarction. Ann Emerg Med, 60 (2012), pp. 45-56.e2

- M.P. Somers, W.J. Brady, A.D. Perron, et al. The prominant T wave: electrocardiographic differential diagnosis. Am J Emerg Med, 20 (2002), pp. 243-251

- S.W. Smith T/QRS ratio best distinguishes ventricular aneurysm from anterior myocardial infarction. Am J Emerg Med, 23 (2005), pp. 279-287

- L.R. Klein, G.R. Shroff, W. Beeman, et al. Electrocardiographic criteria to differentiate acute anterior ST-elevation myocardial infarction from left ventricular aneurysm. Am J Emerg Med, 33 (2015), pp. 786-790

- R.J. de Winter, N.J.W. Verouden, H.J.J. Wellens, et al. A new ECG sign of proximal LAD occlusion. N Engl J Med, 359 (2008), pp. 2071-2073

- Y.-W. Cao, H.-Y. Wu, L. Liang The de Winter electrocardiogram pattern evolving from hyperacute T waves. JAMA Intern Med, 181 (2021), pp. 372-373

- E. Aslanger, Ö. Yıldırımtürk, B. Şimşek, et al. A new electrocardiographic pattern indicating inferior myocardial infarction. J Electrocardiol, 61 (2020), pp. 41-

- L. Littmann South African flag sign: a teaching tool for easier ECG recognition of high lateral infarct. Am J Emerg Med, 34 (2016), pp. 107-109

- B. Al Rajoub, S. Noureddine, S. El Chami, et al. The prognostic value of a new left bundle branch block in patients with acute myocardial infarction: a systematic review and meta-analysis. Heart Lung, 46 (2017), pp. 85-91

- R.J. Frink, T.N. James Normal blood supply to the human his bundle and proximal bundle branches. Circulation, 47 (1973), pp. 8-18

- P. Widimsky, F. Rohac, J. Stasek, et al. Primary angioplasty in acute myocardial infarction with right bundle branch block: should new onset right bundle branch block be added to future guidelines as an indication for reperfusion therapy? Eur Heart J, 33 (2012), pp. 86-95

- J.T. Neumann, N.A. Sörensen, N. Rübsamen, et al. Right bundle branch block in patients with suspected myocardial infarction. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care, 8 (2019), pp. 161-166

- Y.B. Pride, P. Tung, S. Mohanavelu, et al. Angiographic and clinical outcomes among patients with acute coronary syndromes presenting with isolated anterior ST-segment depression: a TRITON-TIMI 38 (Trial to Assess Improvement in Therapeutic Outcomes by Optimizing Platelet Inhibition With Prasugrel-Thrombolysis In Myocardial Infarction 38) substudy. JACC Cardiovasc Interv, 3 (2010), pp. 806-811

- H.P. Meyers, A. Bracey, D. Lee, et al. Ischemic ST-segment depression maximal in V1–V4 (versus V5–V6) of any amplitude is specific for occlusion myocardial infarction (versus nonocclusive ischemia). J Am Heart Assoc, 10 (2021), p. e022866

- B.E. Driver, A. Khalil, T. Henry, et al. A new 4-variable formula to differentiate normal variant ST segment elevation in V2-V4 (early repolarization) from subtle left anterior descending coronary occlusion—adding QRS amplitude of V2 improves the model. J Electrocardiol, 50 (2017), pp. 561-569

- E. Bozbeyoğlu, E. Aslanger, Ö. Yıldırımtürk, et al. A tale of two formulas: differentiation of subtle anterior MI from benign ST segment elevation. Ann Noninvasive Electrocardiol, 23 (2018), p. e12568

- D.H. Lee, B. Walsh, S.W. Smith Terminal QRS distortion is present in anterior myocardial infarction but absent in early repolarization. Am J Emerg Med, 34 (2016), pp. 2182-2185

- E.B. Sgarbossa, S.L. Pinski, A. Barbagelata, et al. Electrocardiographic diagnosis of evolving acute myocardial infarction in the presence of left bundle-branch block. N Engl J Med, 334 (1996), pp. 481-487

- S.W. Smith, K.W. Dodd, T.D. Henry, et al. Diagnosis of ST-elevation myocardial infarction in the presence of left bundle branch block with the ST-elevation to S-wave ratio in a modified Sgarbossa rule. Ann Emerg Med, 60 (2012), pp. 766-776

- H.P. Meyers, A.T. Limkakeng, E.J. Jaffa, et al. Validation of the modified Sgarbossa criteria for acute coronary occlusion in the setting of left bundle branch block: a retrospective case-control study. Am Heart J, 170 (2015), pp. 1255-1264

- K.W. Dodd, D.L. Zvosec, M.A. Hart, et al. Electrocardiographic diagnosis of acute coronary occlusion myocardial infarction in ventricular paced rhythm using the modified Sgarbossa criteria. Ann Emerg Med, 78 (2021), pp. 517-529

- S.S. Al-Zaiti, C. Martin-Gill, J.K. Zègre-Hemsey, et al. Machine learning for ECG diagnosis and risk stratification of occlusion myocardial infarction. Nat Med, 29 (2023), pp. 1804-1813

- B. Pregerson BradyCardia. Emerg Med News, 45 (2023), p. 14

- V.K. Reddy, S.M. Gapstur, R. Prineas, et al. Ethnic differences in ST height in the multiethnic study of atherosclerosis. Ann Noninvasive Electrocardiol, 13 (2008), pp. 341-351

- P.W. Macfarlane, I.A. Katibi, S.T. Hamde, et al. Racial differences in the ECG—selected aspects. J Electrocardiol, 47 (2014), pp. 809-814

- P.M. Rautaharju, Z. Zhang, W.K. Haisty, et al. Race- and sex-associated differences in rate-adjusted QT, QTpeak, ST elevation and other regional measures of repolarization: the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. J Electrocardiol, 47 (2014), pp. 342-350

- C.C. ter Haar, J.A. Kors, R.J.G. Peters, et al. Prevalence of ECGs exceeding thresholds for ST-segment–elevation myocardial infarction in apparently healthy individuals: the role of ethnicity. J Am Heart Assoc, 9 (2020), p. e015477

- P.T. O'Gara, F.G. Kushner, D.D. Ascheim, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of ST-elevation myocardial infarction: executive summary. Circulation, 127 (2013), pp. 529-55

- B. Ibanez, S. James, S. Agewall, et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. Eur Heart J, 39 (2018), pp. 119-177

- J.M. McCabe, E.J. Armstrong, A. Kulkarni, et al. Prevalence and factors associated with false-positive ST-segment elevation myocardial infarction diagnoses at primary percutaneous coronary intervention–capable centers: a report from the Activate-SF registry. Arch Intern Med, 172 (2012), pp. 864-871

- S. Shamim, J. McCrary, L. Wayne, et al. Electrocardiograhic findings resulting in inappropriate cardiac catheterization laboratory activation for ST-segment elevation myocardial infarction. Cardiovasc Diagn Ther, 4 (2014), pp. 215-223

- M.A. Sankardas, V. Ramakumar, F.A. Farooqui Of occlusions, inclusions, and exclusions: time to reclassify infarctions? Circulation, 144 (2021), pp. 333-335

- G. Montalescot, G. Cayla, J.-P. Collet, et al. Immediate vs delayed intervention for acute coronary syndromes: a randomized clinical trial. JAMA, 302 (2009), pp. 947-954

- S.R. Mehta, C.B. Granger, W.E. Boden, et al. Early versus delayed invasive intervention in acute coronary syndromes. N Engl J Med, 360 (2009), pp. 2165-2175

- F.-J. Neumann, A. Kastrati, G. Pogatsa-Murray, et al. Evaluation of prolonged antithrombotic pretreatment ("cooling-off" strategy) before intervention in patients with unstable coronary syndromes: a randomized controlled trial. JAMA, 290 (2003), pp. 1593-1599

- H. Thiele, J. Rach, N. Klein, et al. Optimal timing of invasive angiography in stable non-ST-elevation myocardial infarction: the Leipzig Immediate versus early and late PercutaneouS coronary Intervention triAl in NSTEMI (LIPSIA-NSTEMI Trial). Eur Heart J, 33 (2012), pp. 2035-2043

- A. van 't Hof, S.T. de Vries, J.-H.E. Dambrink, et al. A comparison of two invasive strategies in patients with non-ST elevation acute coronary syndromes: results of the Early or Late Intervention in unStable Angina (ELISA) pilot study 2b/3a upstream therapy and acute coronary syndromes. Eur Heart J, 24 (2003), pp. 1401-1405

- P.-G. Reuter, C. Rouchy, S. Cattan, et al. Early invasive strategy in high-risk acute coronary syndrome without ST-segment elevation. The Sisca randomized trial. Int J Cardiol, 182 (2015), pp. 414-418

- K.F. Kofoed, H. Kelbæk, P.R. Hansen, et al. Early versus standard care invasive examination and treatment of patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndrome. Circulation, 138 (2018), pp. 2741-2750

- R.K. Riezebos, E. Ronner, E. ter Bals, et al. Immediate versus deferred coronary angioplasty in non-ST-segment elevation acute coronary syndromes. Heart, 95 (2009), pp. 807-812

- A. Milosevic, Z. Vasiljevic-Pokrajcic, D. Milasinovic, et al. Immediate versus delayed invasive intervention for non-STEMI patients: the RIDDLE-NSTEMI Study. JACC Cardiovasc Interv, 9 (2016), pp. 541-549

- K. Wang, R.W. Asinger, H.J.L. Marriott ST-segment elevation in conditions other than acute myocardial infarction. N Engl J Med, 349 (2003), pp. 2128-2135

- R. Herman, H.P. Meyers, S.W. Smith, et al. International evaluation of an artificial intelligence–powered electrocardiogram model detecting acute coronary occlusion myocardial infarction. Eur Heart J Digit Health, 5 (2024), pp. 123-133

- P.O. Baker, S.R. Karim, S.W. Smith, et al. Artificial intelligence driven prehospital ECG interpretation for the reduction of false positive emergent cardiac catheterization lab activations: a retrospective cohort study. Prehosp Emerg Care (2024), pp. 1-9, 10.1080/10903127.2024.2399218

- E.K. Aslanger, P.H. Meyers, S.W. Smith STEMI: a transitional fossil in MI classification? J Electrocardiol, 65 (2021), pp. 163-169