Посмотрите, что происходит, когда «перикардит» и морфин морочат вам голову

Представлено и написано Алексом Брейси под редакцией Пенделла Мейерса и Стива Смита с комментариями Кена Грауера (оригинал - см.

здесь).

Клинический случай

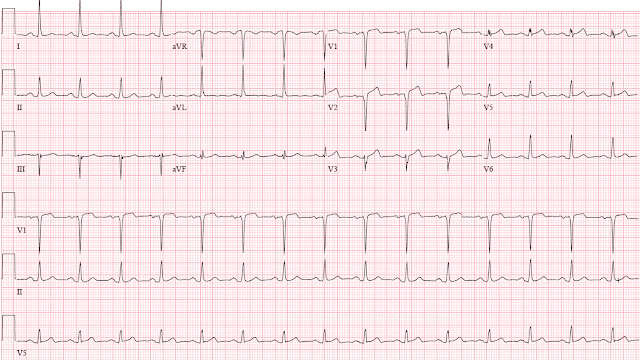

50-летний мужчина с анамнезом ИБС, перенесенным ранее ИМ вследствие окклюзии ПМЖВ, которая была стентирована, поступил в отделение неотложной помощи с болью в груди, «как при его предыдущем ИМ, только сильнее». Боль начала беспокоить за день до поступления. Боль разбудила пациента, но стихла без каких-либо вмешательств. Примерно через 19 часов вновь появилась такая же боль и пациент вызвал неотложку. К моменту поступления прошло три часа от начала боли, но боль стихла и во время поступления и регистрации первой ЭКГ отсутствовала. Вот его исходная ЭКГ:

00:04. Исходная ЭКГ. 3 часа от момента появления боли, но во время регистрации ее нет.

Что Вы думаете? Нормальная ЭКГ или очевидный ИМ?

Посмотрите ЭКГ внимательно! Это того стоит, мы Вас не разочаруем развитием ситуации!

- Синусовый ритм около 70 в мин;

- Элевация ST в V2 с подозрительно большой площадью под сегментом ST и зубцом Т-волной по сравнению с комплексом QRS;

- деформация конечной части комплекса QRS в V3. Возможно, крошечный зубец J в некоторых комплексах QRS в V3, но этого явно недостаточно, чтобы окончательно утвердить наличие зубцов J. Например, в отведении aVL определенно имеется зубец J.

Не имея другой информации, кроме первой ЭКГ, показанной выше, я написал это доктору Смиту, и он ответил: «Посмотрел ЭКГ только на телефоне: элевация ST в V2 и деформация конечной части QRS в V3. Окклюзия ПМЖВ. Отличный случай».

В качестве упражнения позвольте рассчитать уравнение для дифференциации элевации ST между доброкачественной ранней реполяризацией и окклюзией ПМЖВ. Напомним, что деформация конечной части QRS было критерием исключения для этих формул (оно независимо указывает на окклюзию ПМЖВ), поэтому оно вряд ли может быть применено в этом случае.

Расчет формулы: исходная ЭКГ с измеренными переменными и результат.

Я увеличил область измерений для лучшего понимания.

Значение «формулы», превышающее

23,4, является как чувствительным, так и специфичным свидетельством острой окклюзии ПМЖВ. Поэтому эта ЭКГ не соответствовала бы критериям острой коронарной окклюзии по этой формуле.

Значение формулы с 4-я переменными (с использованием амплитуды QRS в V2 = 9 мм) составляет 16,59, что ниже значения отсечки формулы

18,2 (что также более показательно для доброкачественного варианта элевации ST, чем ИМ вследствие окклюзии).

Однако даже если бы не было критериев исключения, имеющихся на этой ЭКГ (деформация QRS), эти формулы не являются абсолютно чувствительными или специфичными даже в обучающем исследовании (около 90%). Что еще более важно, у этого пациента нет либо сохраняющейся во время регистрации боли в груди, либо значительно уменьшающейся боли в груди. Когда артерия реперфузируется, боль в груди уменьшается, и изменения ЭКГ начинают разрешаться. Может получиться так, что мы зарегистрировали ЭКГ, которая находится «на пути вниз» от очевидных изменений вследствие ИМ. На самом деле, именно такие случаи могут быть причиной того, что формулы не являются еще более точными, потому что почти невозможно ретроспективно определить, какие ЭКГ были сделаны во время ухудшения / улучшения / отсутствия боли в груди.

Когда пациент чувствует себя лучше при поступлении, имеет смысл считать, что на ЭКГ диагностические данные могут отсутствовать.

Давайте сравним исходную с предыдущей:

Предыдущая ЭКГ, записанная 3 года назад.

Большинство решит, что эта ЭКГ похожа на записанную при поступлении, однако,

на базальной ЭКГ в V2 почти нет элевации ST, а амплитуда T - меньше. Также обратите внимание на очень

тонкую, но реальную динамику присутствующего на старой ЭКГ зубца S V3, которая и определяется как деформация конечной части QRS.

Даже если все эти данные кажутся сомнительными, пациент имеет

чрезвычайно специфический анамнез со стентом в весьма определенном месте, что будет подкреплять находки на ЭКГ. Деформацию конечной части комплекса QRS и острейшие коронарные T следует считать реально присутствующими в этой ситуации до тех пор, пока не будет доказано обратное, и при оценке последовательных ЭКГ следует внимательно отслеживать эти изменения, пока не будет принято окончательного решения о проведении ангиографии. Рутинное эхо также было бы весьма полезно.

Сравнение V2 и V3.

- Зубец T V2 на сегодняшней записи намного больше по сравнению с предыдущим, а QRS сравнительно меньше

- В V3 на предыдущей ЭКГ имеется зубец S; в V3 при поступлении не имеет конечного зубца комплекса QRS, который опускался бы ниже базовой линии, а положительного отклонения в точке J явно недостаточно, чтобы надежно определить его как зубец J. Поэтому имеется деформация конечной части комплекса QRS.

- Элевация ST на сегодняшней записи составляет около 0,2 мВ по сравнению с 0,05-0,1 мВ на предыдущей.

Продолжение клинического случая:

Пациент продолжал жаловаться на преходящий дискомфорт в груди, похожий на боль, вызвавшую его госпитализацию. Его исходный тропонин Т, оцененый через 1 час после начала этого эпизода боли в груди, составляет менее 0,01 нг/мл (неопределяемый).

В отделении неотложной помощи ему была записана следующая ЭКГ:

00:49. Следующая ЭКГ.

Существенной динамики нет. Несколько меньше элевация ST V2.

Следующая ЭКГ с измерениями и вычислениями.

Тот же фрагмент увеличено.

В настоящее время формулы по-прежнему «отрицательны» для окклюзии ПМЖВ (менее 23,4); однако имейте в виду, что имеются динамические изменения ЭКГ, хотя и достаточно тонкие. Серийные ЭКГ очень полезны в таких случаях и должны регистрироваться часто и/или при любых клинических изменениях.

Из-за наличия рефрактерной боли в груди в 02:44 пациенту был введен морфин, после чего последовало неполное разрешение боли, затем начата в/в инфузия нитроглицерина со скоростью 10 мкг/мин.

Прежде чем продолжить, стоит отметить, что использование наркотических анальгетиков при недифференцированной боли в груди должно быть осторожным. В руководствах AHA/ACC пациентам с подозрением на ОКС и рефрактерной болью в груди, несмотря на максимальную медицинскую терапию, определяемую как аспирин + клопидогрель / тикагрелор + гепарин / эноксапарин, рекомендуется провести катетеризацию сердца. Рекомендуемая терапия может вызвать медикаментозную реперфузию острой тромботической окклюзии, тогда как опиоиды просто маскируют симптомы, не вмешиваясь в основную проблему. Данных о том, что введение морфиноподобных препаратов приводит к увеличению времени до катетеризации пациентам с текущим ОКС, не существует, однако логично предположить, что это было бы, поскольку одним из определяющих факторов для проведения катетеризации является постоянная боль в груди. После принципиального решения о проведении катетеризации/взятии на процедуру пациенту могут быть назначены наркотические анальгетики, уже без опасений маскировать симптомы продолжающейся острой коронарной окклюзии.

См. Это исследование, показывающее связь между морфином и смертностью при ОКС:

Use of Morphine in ACS is independently associated with mortality, at odds ratio of 1.4 http://prdupl02.ynet.co.il/ForumFiles_2/14835373.pdf

Пациент был был переправлен в кардиологическое отделение для наблюдения: серийных измерений тропонина и диагностике возможного ОКС. Повторный тропонин Т, взятый через 4 часа после начала боли в груди дал уже положительный уровень 0,02 нг/мл. После этого, пациенту был назаначен эноксапарин.

После госпитализации в кардиологию пациенту записывают еще одну ЭКГ, хотя из документов неясно, было ли у него изменение боли в груди.

06:44. Следующая, 3-я ЭКГ.

- Зубцы Т V2 теперь заметно меньше по амплитуде.

- Общее разрешение предыдущих находок (которое квалифицируется как динамика).

Соответствующая запись кардиолога информирует, что первоначальные клинические данные «

более соответствуют перикардиту».

Помните, что перикардит - это то, что вы говорите и пишете, когда активно пытаетесь пропустить ИМО (инфаркт миокарда вследствие коронарной окклюзии). В этом в действительности вся диагностическая польза «перикардита».

Повторный тропонин Т, взятый через 8 часов от начала боли

составил 0,07 нг/мл (слегка повышен).

В 08:00 медсестра вызвала кардиолога к больному так как пациент снова пожаловался на боль в груди 4/10. Пациент сказал врачу, что он «очень беспокоится, потому-что боль в груди не проходит» и что боль постоянно беспокоила предыдущие 2 часа. Он также пожаловался на тошноту. В этот момент повторную ЭКГ не записали (огромная ошибка). Скорость введения нитроглицерина была увеличена до 15 мкг/мин и пациент сказал, что боль немного стихла 3/10.

Еще позже медсестра вновь вызвала кардиолога, так как пациент пожаловался на усиление боли, в это время была записана эта ЭКГ:

10:33. ЭКГ при усилении боли.

- На этом этапе в V2 имеются определенно острейшие зубцы T;

- Появились новые зубцы Q, формирующиеся в V2;

- Амплитуда R V4 (как и в V2-V3) уменьшилась;

- В V3 снова появился небольшой S, однако, если вы сравните QRS в V3 с таким же комплексом на ЭКГ при поступлении, вы увидите, что появилась "новая" фрагментация QRS с выраженным снижением его амплитуды.

В данный момент деформации конечной части QRS уже нет, но это не имеет значения, потому что имеется очевидный передний ИМО.

Кардиолог изучил эту ЭКГ и

снова заключил, что это перикардит и назначил колхицин и ибупрофен. Он также распорядился прекратить в/в введение нитроглицерина. Это безумие.

Повторный тропонин Т, выполненный через 20 часов после начала боли, показал 0,58 нг/мл.

На этом этапе рассмотрим все V2-V3, которые мы собрали на одном изображении:

Все V2-V3 на одном изображении.

Сравнение всех отведений V2-V3. Изменение комплекса QRS в V2 и V3 говорит лучше всего, демонстрируя деформацию конечной части QRS и постепенное его уменьшение и фрагментацию, и наконец - откровенные патологические Q.

Несмотря на постоянный дискомфорт в грудной клетке и повышающийся тропонин, ЭКГ нигде не соответствует критериям ИМпST!

Повторный тропонин Т получен через 31 час после начала боли в груди, и выдает 0,74 нг/мл. Эхокардиография, выполненная утром, показала тяжелый гипокинез передне-перегородочных и верхушечных сегментов и акинез перегородки. Фракция выброса составила 54%.

Локальные аномалии движения стенок на эхо 4-х летней давности отсутствовали. Документы четко свидетельствуют о том, что именно эта находка, в конечном итоге, убедила кардиолога, что это не перикардит. Ибупрофен и колхицин были отменены и пациент был отправлен на «срочную» ангиографию, выполненную через 2 часа, более чем через 35 часов после поступления и полный день после того, как результаты ЭКГ, с неумолимой очевидностью указали на окклюзию ПМЖВ.

Катетеризация выявила тромботическую окклюзию среднего сегмента ПМЖВ (100% рестеноз ранее установленного голометаллического стента). Пациенту удалось успешно восстановить проходимость артерии установив стент с лекарственным покрытием с кровотоком в итоге TIMI 3. Вот изображения во время катетеризации:

100% окклюзия ПМЖВ в с/3 и TIMI 0.

ПМЖВ после установки стента.

Объем территории, кровоснабжаемый этим сосудом теперь очевиден (и продолжается ниже этого кадра). До этого момента данная территория не перфузировалась.

Итоговый тропонин Т на следующее утро составил 1,33 нг/мл и, возможно, все еще увеличивался, однако мы не проводили дальнейших оценок.

После катетеризации:

ЭКГ после катетеризации.

- Зубцы Т реперфузии в V1-V4;

- В V1 и V2 теперь имеются зубцы Q-волны и постоянную элевацию ST, согласующуюся с «морфологией аневризмы ЛЖ», что указывает на трансмуральный инфаркт ;

- В V3 имеется крошечный сохраненный зубец R (почти «морфология аневризмы ЛЖ»); однако вы легко сможете оценить, сколько миокарда потеряно, если сравните этот QRS с предыдущими QRS от ЭКГ к ЭКГ;

- Аналогичным образом, амплитуда R в V4 резко уменьшилась (это был один из самых эффективных предикторов тонкой окклюзии ПМЖВ, обнаруженный в исследовании формулы ранней реполяризации и тонкой окклюзии ПМЖВ).

Пациент поправлялся и был вскоре выписан. После катетеризации дополнительных эхокардиографических исследований не проводилось. Трансмуральный инфаркт с морфологией аневризмы ЛЖ составляет более высокий риск для краткосрочных и долгосрочных осложнений (разрыва свободной стенки, дефектов МЖП, синдрома Дресслера, ХСН, анатомической аневризмы ЛЖ, тромба ЛЖ, инсульта и т. д.).

Баллы обучения:

1. Как уже неоднократно упоминалось на нашем сайте, и в данном случае - обсуждается заново: экспертная, субъективная интерпретация ЭКГ превосходит критерии ИМпST.

Несмотря на острую окклюзию коронарной артерии, его ЭКГ никогда не соответствовали критериям ИМпST. Во-первых, как мы показали в этом блоге, ЭКГ не очень чувствительна к ИМО даже в лучших руках. Кроме того, у этого пациента было несколько эпизодов рецидивирующей боли в груди без регистрации повторных ЭКГ - вполне вероятно, что некоторые из этих повторных ЭКГ, возможно, имели бы более очевидные изменения, и в этом состоит важность серийных ЭКГ (

серийные ЭКГ делают плохих врачей хорошими, а хороших - Великими). Когда у пациента имеется преходящая боль в грудной клетке, продолжительность окклюзионных событий может быть настолько короткой, что ЭКГ не изменяется до стадии элевации ST, демонстрируя до реперфузии только коронарные зубцы T. Такая преходящая окклюзия может повторяться неоднократно, если эпизоды достаточно кратки, то даже без повышения тропонинов, и такой тип преходящих эпизодов - это то, что раньше вкладывалось в смысл термина «нестабильная стенокардия». Еще реже может происходить то, что у пациента с полной окклюзией ПМЖВ никогда не формируется диагностическая элевация ST даже несмотря на частые регистрации ЭКГ во время прогрессирования до полного инфаркта.

2. Будьте осторожны при назначении опиатов пациентам с предполагаемым ОКС. Использование наркотических анальгетиков для лечения дискомфорта в грудной клетке у пациентов с ОКС может маскировать симптомы продолжающейся ишемии. Это может привести к заблуждению врачей, которые в такой ситуации будут менее склонны оценивать серийные тропонины, ЭКГ или назначить ангиографию. В руководствах AHA/ACC 2014 по лечению пациентов с острыми коронарными синдромами, не имеющими элевации ST, рекомендуют срочную или немедленную ангиографию и инвазивное вмешательство пациентам с рефрактерными симптомами, несмотря на максимальную медицинскую терапию, определяемую как аспирин + клопидогрель или тикагрелор + гепарин или эноксапарин. Неясно, повлияло ли введение наркотических анальгетиков на исходы в этом случае.

3. Перикардит следует рассматривать как диагноз исключения, если только анамнез, физикальные данные и ЭКГ не являются настолько классическими, что вряд ли могут быть чем-то другим. Это неприемлемо как первоначальный диагноз у пациента с факторами риска сердечно-сосудистой патологий. Как и в этом случае, диагноз перикардита, вероятно, привел к бесчисленным пропущенным коронарным окклюзиям. По представленной документации, у пациента не было очевидных краткосрочных негативных событий, но у него сохранятся высокий риск осложнений, которые, возможно, можно было бы предотвратить лучшей интерпретацией ЭКГ.

АЛЦ: Картинки лучше тысячи слов, смотрите другие сообщения по этой теме:

Рассказывает Стив Смит: невероятный случай развития деформации конечной части QRS с последующим разрешением после тромболитиков и

Доктор Смит: «Это не тонкие изменения ЭКГ, верно?»

Обещая, что в скором будущем мы еще раз вернемся к этой теме.